PONTOISE

SAINT-OUEN L'AUMÔNE

LES HORAIRES (format PDF)

- DU 10/04/24 AU 16/04/24

- DU 17/04/24 AU 23/04/24

- DU 24/04/24 AU 30/04/24

- DU 01/05/24 AU 07/05/24

- DU 08/08/24 AU 14/08/24

- BLUE GIANT (D)

- BORGO

- DRIVE AWAY DOLLS

- DUNE Part 1 et 2

- IL RESTE ENCORE DEMAIN

- LAROY

- LE JEU DE LA REINE (D)

- LE MAL N’EXISTE PAS

- LE NOM DE LA ROSE

- LE VIEIL HOMME ET L’ENFANT (D)

- LES FÉES SORCIÈRES (D)

- LOS DELINCUENTES

- MADAME HOFMANN

- NON-NON DANS L’ESPACE (D)

- PAS DE VAGUES

- QUITTER LA NUIT

- RIDDLE OF FIRE

- ROSALIE

- SIDONIE AU JAPON (D)

- SKY DOME 2123

- THE SWEET EAST (D)

- VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE CONSENTANT (D)

LES FILMS PROGRAMMÉS

DU 16/04/24 AU 22/04/24

METTEZ VOTRE PUB

DANS LA GAZETTE !

NOUS TROUVER

(et où trouver la gazette)

NOS TARIFS :

TARIF NORMAL : 7,50€

CARNET D'ABONNEMENT : 55€ (10 places, non nominatives, non limités dans le temps, et valables dans tous les Utopia)

Groupe ( >30p.) : 3,50€

TARIF étudiants, lycéens, collégiens, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA : 4,50€ (sur présentation d'un justificatif). PASS CAMPUS : 4 euros. Paiement CB, Chèque ou Espèces.

EN DIRECT D'U-BLOG

Le blog des profondeurs...(de champ)

LA GAZETTE UTOPIA 326 DU 10 AVRIL AU 14 MAI 2024

... Lire LA GAZETTE UTOPIA 326 DU 10 AVRIL AU 14 MAI 2024...

LA GAZETTE UTOPIA 325 du 28 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2024

... Lire LA GAZETTE UTOPIA 325 du 28 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2024...

LA GAZETTE UTOPIA 324 du 24 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2024

... Lire LA GAZETTE UTOPIA 324 du 24 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2024...

LA GAZETTE UTOPIA 323 DU 13 DÉCEMBRE 2023 AU 23 JANVIER 2024

... Lire LA GAZETTE UTOPIA 323 DU 13 DÉCEMBRE 2023 AU 23 JANVIER 2024...

FESTIVAL DE CANNES 2022

Également au programme - AS BESTAS - AS BESTAS - COUPEZ ! - COUPEZ ! - DECISION TO LEAVE - DON JUAN - ELVIS - FRÈRE ET SOEUR - LA NUIT DU 12 - LES CRIMES DU FUTUR - LES NUITS DE MASHHAD

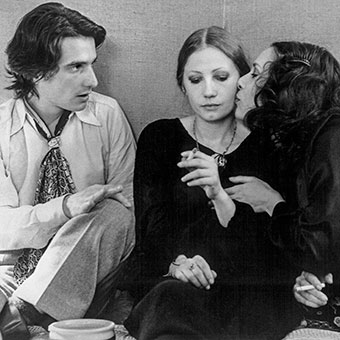

LA MAMAN ET LA PUTAIN

Écrit et réalisé par Jean EUSTACHE - France 1973 3h40mn - avec Bernadette Lafont, Françoise Lebrun, Jean-Pierre Léaud, Isabelle Weintgarten, Jacques Renard, Jean-Noël Picq, Jean Douchet, Jean Eustache... Festival de Cannes 1973 : Grand Prix spécial du jury et Prix de la Critique internationale. Directeur de la photographie : Pierre Lhomme - VERSION RESTAURÉE.

(ATTENTION ! Cette page est une archive !)

Depuis près d’un demi-siècle, La Maman et la putain hante le cinéma, faisant figure de totem pour les cinéphiles et les cinéastes – français mais pas seulement. Le culte qu’il génère auprès de celles et ceux qui font le cinéma aujourd’hui est international, la liste de ses fans, génération après génération, donne le tournis : elle va de Wim Wenders à Michael Haneke, de Jane Campion à Claire Denis, de Jim Jarmusch à Jacques Audiard, de John Waters à Gaspar Noé, à Noah Baumbach, à Cédric Klapisch, à Guillermo Del Toro…

Depuis près d’un demi-siècle, La Maman et la putain hante le cinéma, faisant figure de totem pour les cinéphiles et les cinéastes – français mais pas seulement. Le culte qu’il génère auprès de celles et ceux qui font le cinéma aujourd’hui est international, la liste de ses fans, génération après génération, donne le tournis : elle va de Wim Wenders à Michael Haneke, de Jane Campion à Claire Denis, de Jim Jarmusch à Jacques Audiard, de John Waters à Gaspar Noé, à Noah Baumbach, à Cédric Klapisch, à Guillermo Del Toro…

49 ans après le scandale suscité lors de sa présentation à Cannes en mai 1973 (ce fut une sacrée édition, quand on sait que c’était également l’année de La Grande bouffe !), 40 ans après la disparition de son réalisateur (Jean Eustache s’est suicidé en novembre 1981), La Maman et la putain n’en finit pas de nous « parler ». Il était pourtant devenu rare depuis sa sortie – voire même quasiment invisible, en tout cas dans de bonnes conditions – jamais encore restauré. Il n’en a pas moins continué de symboliser quelque chose comme un absolu du cinéma d’auteur, du cinéma de chambre, du cinéma de la rencontre. Quel que soit l’endroit par lequel on le prenne, il subjugue : sa durée est hors-norme, son noir et blanc a quelque chose d’originel et de fantomatique. Le jeu des comédiens (centré pour l’essentiel autour du trio Lafont, Léau, Lebrun) est anticonformiste dans sa façon de refuser le naturalisme sans pour autant se refuser au sentiment. Sa mise en scène épurée, tout entière dans la retenue, retrouve l’assurance magnétique des classiques, ces « fondamentaux » qu’Eustache admirait plus que tout : Renoir, Lubitsch, Guitry, Pagnol, Mizoguchi, Lang, Dreyer,

Murnau… Dans une totale économie de moyens, la mise en scène de Jean Eustache, par un découpage rigoureux, se mettait toute entière à la disposition d’un « texte de feu », selon les mots de Bernadette Lafont.

Ses interrogations sur le couple, sur la liberté d’aimer sans entrave et sur l’inassumable possession amoureuse, ses mots pris dans la fièvre du discours amoureux, son lyrisme, passant du sublime au ridicule en repassant par le sublime, ont décrit, comme aucun film, l’intime tel qu’il se dit et s’écrit entre des amants tout au long d’une nuit, ou deux, ou cent. En cela, 50 années ne l’ont pas fait vieillir : tout au contraire, La Maman et la putain est le film de ceux qui se posent la question d’avoir à réinventer l’amour.

Eustache tourne La Maman et la putain à Paris, entre Montparnasse et Saint-Germain des Prés, en sept semaines, de début juin à fin juillet 1972, exigeant de ses acteurs qu’ils respectent son texte à la lettre. Il ne pouvait en être autrement pour lui : avant d’en revenir à ses souvenirs d’enfance (Mes petites amoureuses, qui devait être son premier long métrage mais qu’il tourna un an plus tard), il lui fallait écrire, faire jouer, donc entendre et voir, le désordre actuel de sa vie amoureuse pour commencer à la comprendre. La première puissance du film, c’est son caractère écorché, à vif, une histoire éperdue d’amour que seul le cinéma pouvait, éventuellement, consoler.

(Sonia Buchman)